Si alguien sintiese este otoño que Córdoba es un páramo cultural debería caerle el catálogo de ‘Góngora, la estrella inextinguible’ en la cabeza. Que dicha exposición, inaugurada en mayo en la Biblioteca Nacional, habite por unos meses en la sala Vimcorsa y el Centro Espaliú resulta un acontecimiento tan gozoso como que el polvo de las calles que pisó el príncipe de los poetas pertenezca a nuestro subsuelo: por las obras que contiene -y eso que el famoso retrato de Velázquez que cuelga aquí es una copia anónima- además de por la extraordinaria bibliografía gongorina que recoge. El plan es que en este otoño negro podamos cruzar desde la realidad ordinaria al extraordinario mundo paralelo que ofrece el poeta. Un universo escrito con un código de señales que subliman lo insignificante.

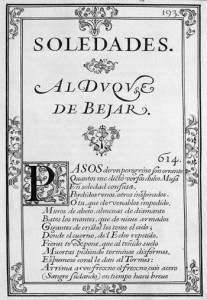

Invito a que la exposición sirva de paso para recordar cómo Córdoba continúa siendo una confluencia de amores, odios y literatura. Góngora fue transportado del infierno a la gloria 300 años después de su muerte, cuando la vanguardia lo convirtió en vanguardia por haber cambiado el curso de la poesía. Antes, el enemigo había echado al autor de ‘Las Soledades’ de las antologías, las enciclopedias y de la historia. Lo triste es que dentro de estos laberintos el desprecio de sus semejantes siga siendo el destino de muchos grandes poetas.

Si hay un Londres de Shakespeare y un Madrid de Cervantes, no entiendo por qué no existe una Córdoba de Góngora a ningún nivel. Ni turístico, con rutas que sigan sus pasos y sus lugares, ni otro que acuda a las profundidades de su estudio. Córdoba es la capital de Góngora sin demostrarlo, lo que resulta de una miopía local tan desastrosa como irresponsable. Aunque no haya dinero para las piedras que lo haya para las letras. Que la dificultad divierta al intelecto, para variar. Porque Góngora no va a venir a buscarnos, como lo reivindicó Lorca, sino que hay que perseguirlo razonablemente.